2025年6月5日,南京大学中国语言战略研究中心副主任方小兵教授做客中国外语战略研究中心“语言与未来讲坛”,做了题为《语言规划学科的初心与早期理论争鸣》的学术讲座。本次讲座由上海外国语大学赵蓉晖教授主持,数百名师生线上参加了本次讲座。

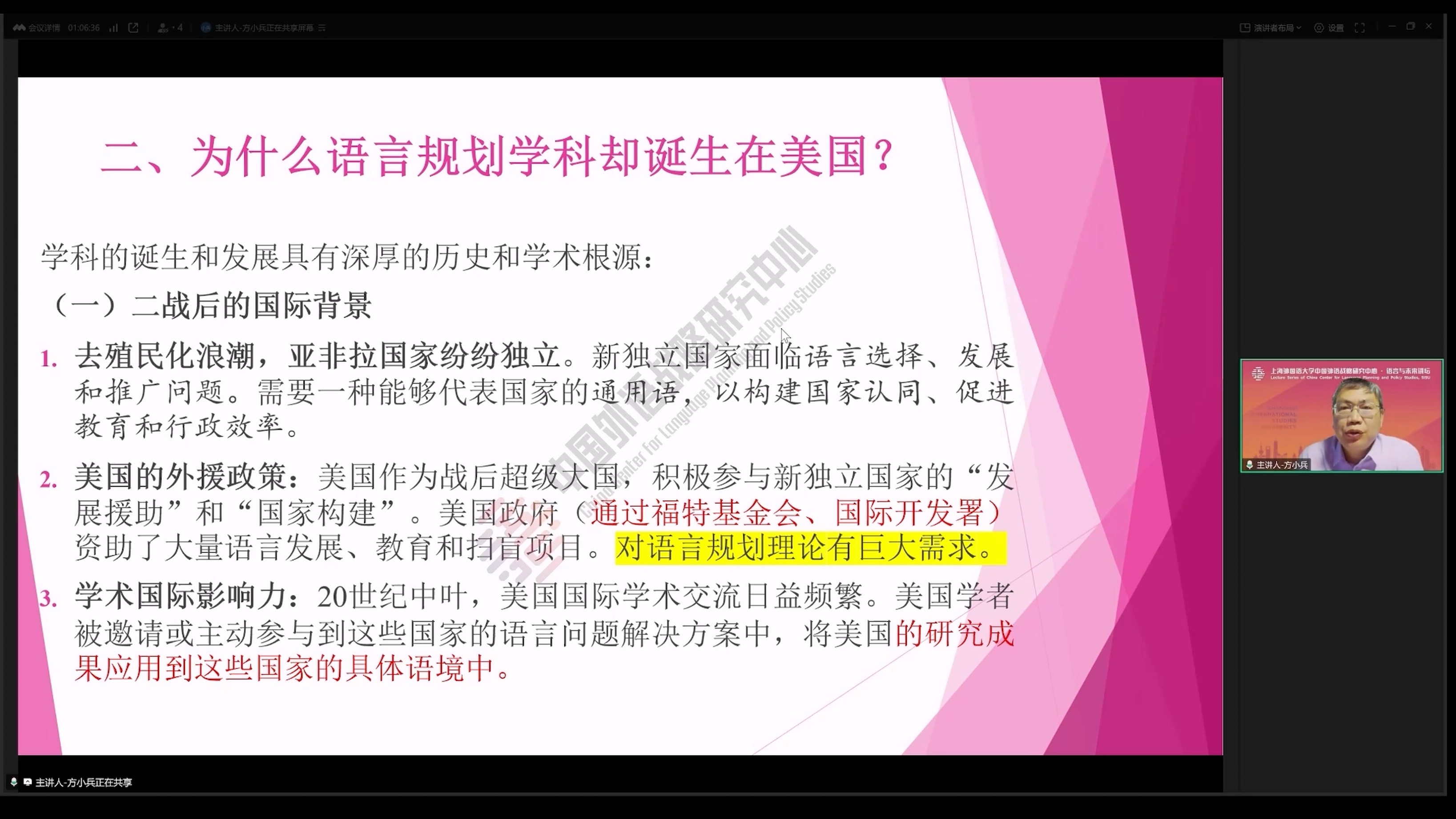

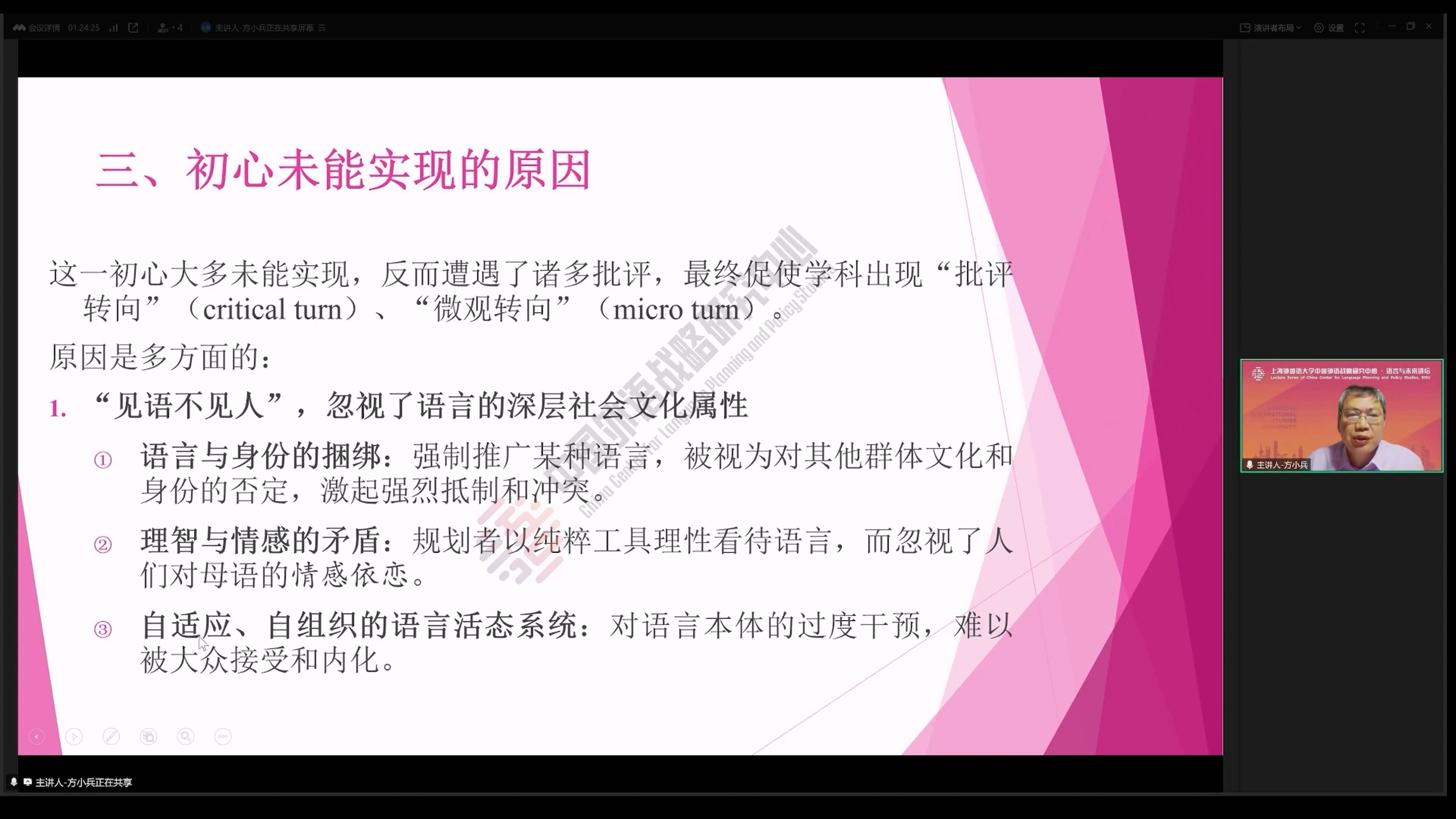

讲座伊始,方小兵教授首先指出,语言规划学之所以在美国而非中国或欧洲等拥有丰富语言实践传统的国家诞生,主要源于二战后的国际背景、美援体制的推动、美国语言学传统的成熟与其学术环境的独特性等,为理解学科的发展背景提供了深刻视角。而在对于旨在解决新兴国家在国家整合与现代化进程中所面临的语言问题方面,方教授指出,这一理想在实践中因其过于理想化、忽视语言的社会文化属性及资源配置等现实限制而普遍未能实现。

讲座中,方小兵教授以印尼和埃塞俄比亚的语言政策实践作为案例并对比分析,解释了印尼语的推广成功在于“天时地利人和”的结合,如马来语的中立性、殖民历史背景、自上而下与自下而上的联动机制以及专业规划者的务实操作;而埃塞俄比亚则因盲目照搬西方多元文化话语、放弃国家通用语建设,反而陷入文化主权的危机与“文化殖民”的困境。

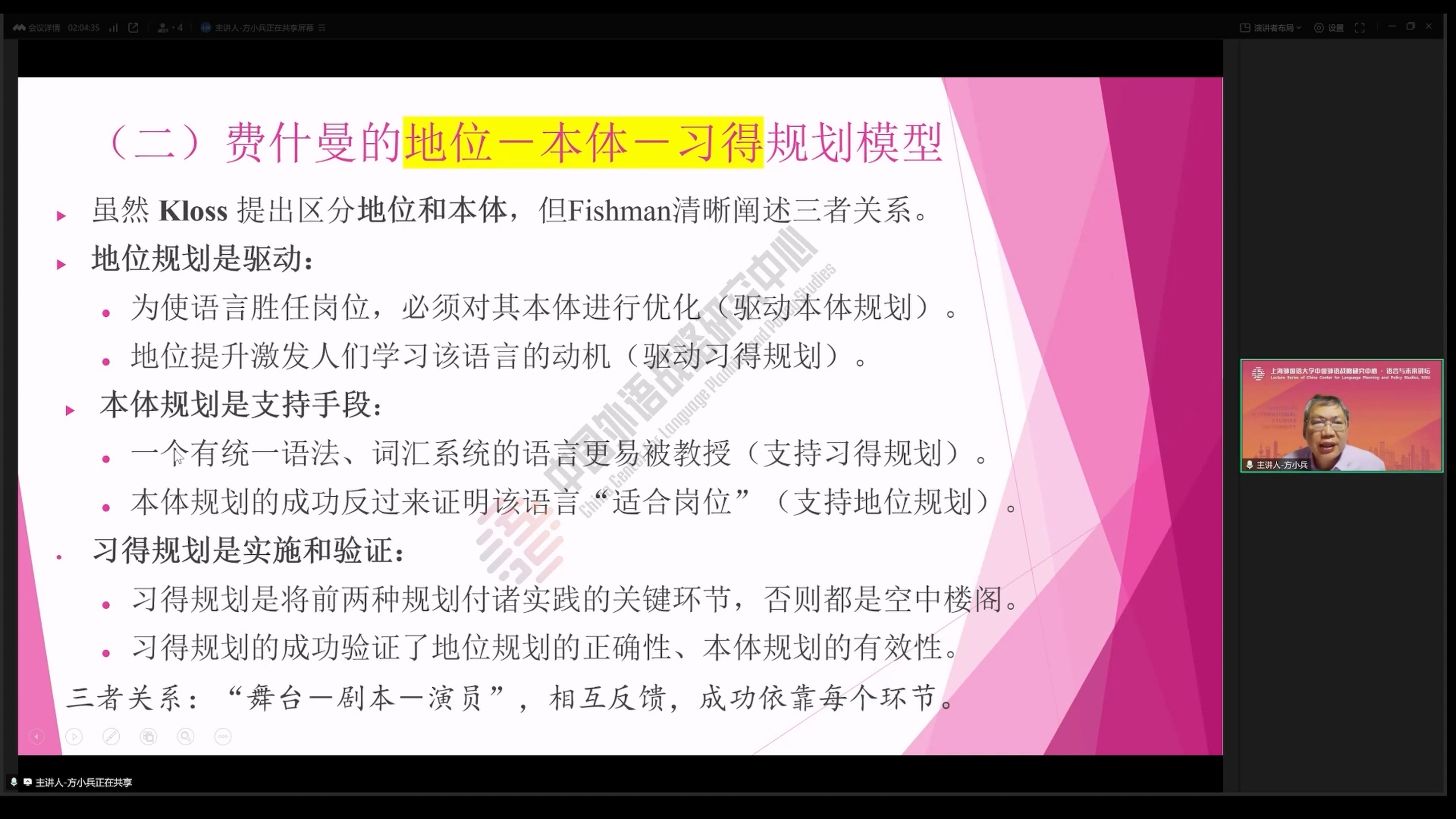

方小兵教授在理论层面对语言规划学科初期的三大流派——经典派、管理派和生态派进行了梳理,并重点介绍了三位奠基学者:豪根、费舍曼与福格森。方教授详细解析了豪根的四阶段模型、费舍曼的地位—本体—习得三位一体框架、以及福格森的双言制模型,帮助听众建立起语言规划理论的核心理解。方教授还介绍了该领域在学科发展中被逐步淘汰的一些早期术语,强调语言规划研究对概念和方法不断修正和发展。

讲座最后,方小兵教授还对结合中国语言规划学科的发展,提出了具有前瞻性的建议,强调应注重理论构建,同时保持学术自主性并推动方法论创新(如引入演化模型、计算方法与超宏观视角),并呼吁在全球化背景下实现国际视野与本土实际的深度融合。

撰稿:许仁仲康

审定:朱晔

终审:赵蓉晖